由緒

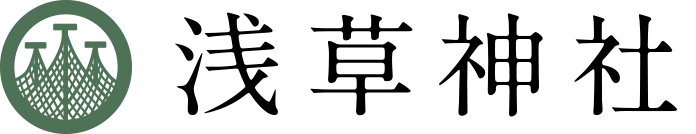

推古天皇の御代三十六年(六二八)三月十八日の春麗らかなる朝、漁師の檜前浜成・武成の兄弟が、浅草浦(現隅田川)で漁労に精を出していたところ、その日に限り一匹の魚も獲れず、投網に掛かるのはただ人形の尊像だけでした。しかしそれが観音像とは知らずに、幾度か海中に投げ入れ何度場所を変えても同じ事の繰り返しです。流石に兄弟は不思議に思い、その尊像を捧持して今の駒形から上陸し槐の木の切株に安置しました。そして当時郷土の文化人であった土師真中知にその日の出来事を語り一見を請うたところ、同氏は「これぞ聖観世音菩薩の仏像にして現世御利益仏たり、自らも帰依の念深き仏体である」と告げられました。

兄弟はその功徳を知りなんとなく信心をもようされ、深く観音を念じ名号を唱え、「吾ら漁師なれば漁労無くしてはその日の生活も困る者故、明日は宜しく大量得さしめ給へ」と厚く祈念して、翌十九日に再び浦々に網を打ったところ、船中は願いの如く溢れんばかりの魚に満ち足りました。

土師氏は間もなく剃髪して沙門(僧侶)となり自宅を新たに寺と構え、先の観音像を奉安し供養護持の傍らに郷民の教化に生涯を捧げられました。

これが『浅草寺縁起』に見られる観音御示現に伴う浅草寺の起源であり、その御利益を求めて時の将軍や武家をはじめ庶民に至るまで多くの参詣者を得て、寒村であった郷土は興隆・発展の一途を辿ります。

後世となり土師氏の子孫が聖観世音菩薩の夢告を蒙り、「汝等の親は我を海中より薫護せり。故に慈悲を万民に施し今日に及びしが、その感得供養の功績は称すべきなり。即ち観音堂の傍らに神として親達を鎮守し、名付けて三社権現と称し齋祀らば、その子孫・土地共に永劫に繁栄せしむべし。」との託宣があり、前述三氏の末孫が崇祖の余り三人を郷土神として祀る三社権現社が茲に創建されました。

正確な創建年代は不明ですが、その起源と経緯や各時代の縁起等に記される伝承を鑑みて、仏教普及の一つの方便である「仏が本であり、神は仏が権りに姿を現じた」とする権現思想が流行り始めた平安末期から鎌倉初期以降と推察されます。

奇しくも明治政府より発せられた神仏分離令により、明治元年に社名を三社明神社と改めて、同五年には社格が郷社に列せられ、翌六年に浅草郷の総鎮守として現在の浅草神社に定められました。今でも氏子の方々にはその名残から「三社様」と親しまれています。

社殿について

社殿とは?

神社の建造物を総称して社殿といいます。この中には御祭神やご神体が祀られている本殿を始め、拝殿(はいでん、拝礼をする建物)、幣殿(へいでん、神様 へお供え物をする建物)、御饌殿(みけでん、神様の食事の準備をする建物)、神楽殿・舞殿(舞や神楽を奉納する建物)、祓殿(はらえでん、心身を清浄にす るためのお祓いを行う建物)などが含まれます。もちろん、これらの建造物がすべて神社にあるというわけではなく、神社の規模によって一様ではありません。

浅草神社の社殿

浅草神社の社殿は、本殿、幣殿、拝殿からなり、幣殿と拝殿が渡り廊下でつながれているいわゆる権現造りと呼ばれる建築様式で、日光の東照宮などがこれにあたります。

その他、境内内には神楽殿、神輿庫などがあります。

| 慶安2年 1649年 |

第三代徳川将軍家光公により、建立寄進された社殿は 度重なる火災や戦争、関東大震災などの被害を免れ350年たった現在も当時の面影をそのままに残しています。 |

|---|---|

| 昭和26年 1951年 |

国の重要文化財に指定され 国家の保護を受けています。 |

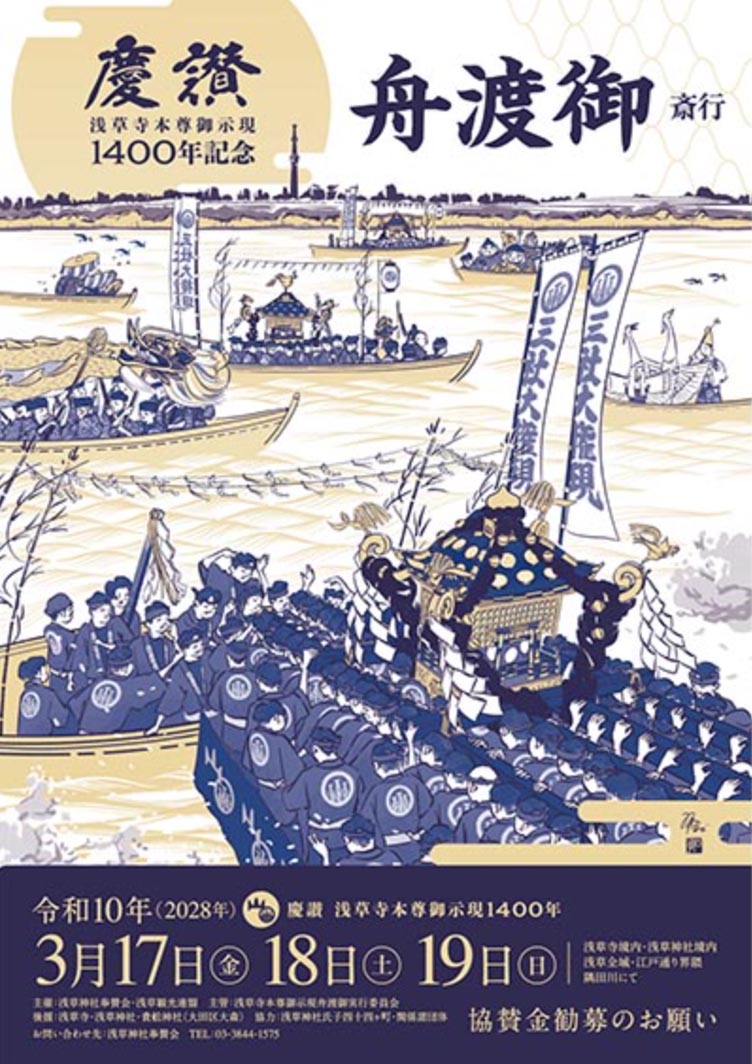

| 平成8年 1996年 |

建物全体の彩色とうるしの劣化が著しく 補修のため、工事費総額3億5千万円をかけて 塗り直しを行いました。昭和の修営から実に33年を経てよみがえった色彩 の 鮮やかさには、眼を見張るものがあります。

|

神社の霊獣

神社には数多くの霊獣が描かれています。ほとんどが架空の動物ですが、いずれも平和の象徴であったり人々の幸福を願う存在です。

鳳凰(ほうおう)

最も有名な霊獣の一つで、中国の古代思想における四神のひとつです。梧桐に宿り、竹の実を食し、醴泉レイセン(甘い水の泉)の水を飲んで、聖天子出生の瑞兆として出現すると伝えられています。鳳は雄、凰は雌と分けられています。

麒麟(きりん)

麒麟は中国の古代思想における四神のひとつで、某ビールのラベルにも描かれていることで有名です。その姿は体は鹿、頭は狼、尾は牛、足は馬、そして角を持つ。虫も踏まず草を折ることもない仁獣で、優れた王(為政者)が出現したときに現れると言われます。

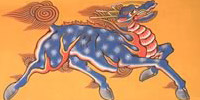

飛龍(ひりゅう)

体が魚で翼をもつ動物。胴が短く尾びれがあります。水を司る霊獣です。その見慣れぬ体型から一番質問を受けることが多い霊獣です。

右大臣/左大臣

霊獣ではありませんが、ひな祭りでおなじみの右大臣、左大臣です。随身(ずいしん)と呼ばれ、狛犬などと同じ役割を持っています。手に持っている弓矢や剣には魔よけの意味があります。

境内施設について

鳥居

神社において神域と人間が住む俗界の境界を表し、境内への入口を示すものです。

当社の鳥居は「神明鳥居」と呼ばれる形で、明治18年9月に建立されたものです。

その傍らの社号標は、神宮大宮佐佐木行忠候に揮毫されました。

手水舎

参拝者が神様にお参りする前に心身を清めるために、浄水で両手や口を濯ぐ場所です。

神木

神社に特別な縁のある樹木であり、神が宿る依代でもあります。

当社では、ご祭神である檜前兄弟が海中より拾い上げられた観音像を槐の木の切り株に安置した事から、境内に自生する槐の木が神木として祀られています。

神輿庫

三社祭で担がれる宮神輿「一之宮」「二之宮」「三之宮」が収められています。

5月の祭礼期間は元よりお正月や春先の土日祝日に扉が開けられ、宮神輿を拝観できます。

神楽殿

神様へ奉納する神楽や舞踊が舞われる場所です。

当社の神楽殿では、年間を通した神事や行事において、巫女舞や神事びんざさら舞の奉演をはじめ、様々な催しが行われます。

夫婦狛犬

狛犬は外部からの厄災を退ける役割があり、一般的に一対が参道を挟み向き合って設置されるものです。

この狛犬は江戸初期に作られ、形状が珍しく大変貴重なものであり、その寄り添って佇む様相から「良縁」「夫婦和合」「恋愛成就」のご利益があるとされています。

三柱の石碑

当社宮司が、ご祭神の御名である「土師」姓の名跡を改めて継がれる慶事を記念して、平成30年3月に建立されました。

社紋と海を表す意匠に三柱のご祭神の御名が刻まれ、観音様との御縁や浅草草創の経緯と信仰を伝え記すと共に、地域社会の更なる隆盛への願いが込められています。

浅草神社石碑

ほととぎすの碑

作者は江戸後期の狂歌師、浅草庵市人

『ほととぎすなかぬもうれしまつうちは世のうさきかぬ耳とこそなれ』

花柳壽輔碑

花柳流宗家家元の襲名

『雷ハ田町をよけて鳴りわたる』

扇塚

扇の形をした石碑。毎年4月8日に、古い扇子をお焚き上げする行事が行われる。

榧樹碑(かやのきひ)

初代中村吉右衛門句碑

明治末から昭和にかけて活躍した歌舞伎役者。浅草象潟町生まれ。

『女房も同じ氏子や除夜詣』

花塚

濁り流の花道の師、笠翁斉乱鳥の死を悲しんだ弟子達によって建立された。

河竹黙阿弥顕彰碑

江戸時代幕末から明治にかけて活躍した歌舞伎狂言作者。別名古河黙阿弥。

こち亀石碑

少年ジャンプ連載の漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の主人公両津勘吉の碑

百度石

百度参りの往復の標識として立てられている石

初代市川猿翁句碑

明治から戦後にかけて活躍した歌舞伎役者

『翁の文字まだ身にそはず衣がへ』

粧太夫碑(蕋雲女子の碑)

太夫は吉原の遊女であったが教養高く、蕋雲の号を持つ

『保農保農登明石能浦廻旦霧尓四摩伽久禮行不念遠之所思』

久保田万太郎句碑

浅草出身の小説家、劇作家、俳人。

『竹馬やいろはにほへとちりぢりに』

川口松太郎句碑

小説家。久保田万太郎に師事し、数多くの時代小説や恋愛小説を書いた。

『生きるということむずかしき夜寒かな』